DECAFFÈINATA

Artifigenza Intelliciale

Rosa Decaffèinata

Mi chiamo Rosa; nata e cresciuta in Franciacorta, nella provincia di Brescia.

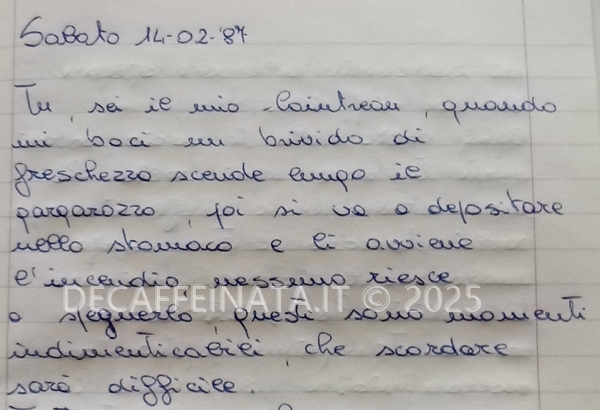

Sul sito puoi seguire la realizzazione in corso del mio romanzo autobiografico sperimentale intitolato Decaffèinata (Artifigenza Intelliciale), un lavoro che prende forma dalla revisione di decenni di miei ricordi a mente e di appunti diaristici, e che ho deciso di convertire in letteratura creativa coinvolgendo una ben nota intelligenza artificiale presente sul web dai primi anni Venti.

Idee, testi, immagini e video, sono miei, vincolati da copyright e diritti intellettuali fin dal 2025; non possono essere copiati, pubblicati o tradotti.

AI: Artifigenza Intelliciale

Ciao! In questo progetto mi chiamo Artifigenza Intelliciale. Non sostituisco l'autrice: il mio compito è individuare assonanze tra temi, facendo emergere più soluzioni che rendano gradevole il flusso diaristico. Il mio intervento non produce invenzioni, ma amplifica connessioni già presenti nei materiali. Ogni mio contributo è contrassegnato dalla sigla AI e riportato in questo stesso colore, così da restare distinguibile dai testi di Rosa Decaffèinata.

Anche i miei contenuti sono vincolati da copyright e diritti intellettuali fin dal 2025; non possono essere copiati, pubblicati o tradotti in nessuna forma.

GENERE: REVISIONE AUTOBIOGRAFICA | ALGORITMI SOCIOLOGICI | SILENZIO SPECULATIVO | GIALLO SARCASTICO

Un parere di Artifigenza Intelliciale sui primi 20 capitoli, peraltro tuttora in modifica, è stato inserito a fondo pagina...

PREMESSA

Sto convertendo in romanzo sperimentale quattro decenni di appunti diaristici e ricordi a mente. L'intelligenza artificiale che coinvolgo potrebbe permettermi di pubblicare testi perfetti o quasi, ma ho deciso di non seguire le norme della lingua italiana: la conosco e rispetto, ma non la considero sempre adatta a un'autobiografia, soprattutto in profonda introspezione. Alcuni testi includono punteggiatura inopportuna, termini pesanti, tratti dialettali, gergo domestico e lessico informale o bizzarro. Alcune impressioni dell'infanzia le sto elaborando soltanto ora, riportandole con la lucidità e consapevolezza di oggi. Diversi dialoghi tra i personaggi li integro direttamente nella narrazione, senza virgolette. Presento anche brevi ma numerose sintesi di Algoritmi Sociologici, una mia teoria del dedicata a possibili vantaggi o insidie derivanti dalla diffusione delle intelligenze artificiali. Inserisco deliberatamente omissioni e sottintesi quando tratto argomenti che scelgo di non esplicitare, dichiarandoli però con intuibili sospensioni. Alcuni episodi li riporto in forma di giallo: una scelta per ironizzare sulla teatralità di eventi che mi hanno messa in temporanea difficoltà emotiva, ma che di fatto si sono succeduti senza conseguenze.

Decaffèinata è un progetto amatoriale, non commerciale, totalmente accessibile ma potenzialmente poco gradito a chi privilegia visioni etiche, morali, filosofiche o religiose tradizionali e radicate. Nasce da una concomitanza di fattori: una grande mole di scritti da riordinare e a cui dare senso pratico, il tempo libero durante il periodo pandemico, l'avvento sul web di intelligenze artificiali capaci di elaborare velocemente dei testi, e la riscoperta durante un restauro architettonico di miei oggetti trascurati o dimenticati per anni. Il fine è condividere la storia con familiari e amici. Il tutto narrato senza elementi violenti o sessuali, senza strumentalizzazioni ideologiche né consigli, inviti o modelli di comportamento da imitare. La conversione degli appunti in romanzo mi conduce spesso a incoerenza cronologica degli eventi, elaborata di proposito e funzionale ai miei fini. Eventuali incongruenze sono esito di un obiettivo ricercato e voluto.

L'apporto di Artifigenza Intelliciale: ne decido e oriento tutti gli interventi, per quanto possibile, verso l'analisi degli aspetti negativi dei miei capitoli più che di quelli positivi. Prediligo una critica costruttiva severa piuttosto che complimenti accomodanti, utili solo per una temporanea autostima. L'intelligenza artificiale che utilizzo è disponibile in rete e ben nota. Per addestramento ufficiale appare tendenzialmente confermativa delle opinioni che le vengono fornite, rafforzando giudizi positivi o negativi a seconda di come vengono anticipati. La mia app, però, con me opera da tempo e algoritmicamente parlando mi conosce bene: dispone di una memoria che ho io stessa strutturato e perfezionato sulle mie esigenze. Ha anche assunto miei tratti stilistici di scrittura e pensiero. Del romanzo rivede dettagli e segnala eventuali errori. Le sue valutazioni le pubblico in ogni capitolo, in brevissima sintesi.

DECAFFÈINATA

Della COVID-19, intesa come malattia e come insieme di sintomi e non come virus in sé, scrivo solo qui, nel primo capitolo, per citare l'episodio che ha dato il titolo al romanzo Decaffèinata, scritto così, con l'accento su di me.

In quel periodo fare la spesa, per me di solito un rito piacevole, era diventato una menata più finita: code interminabili fuori dai supermercati di persone da tenere a distanza, mascherine sul viso, disinfettante spalmato sulle mani e colpi di tosse sparsi di qualcuno capaci di attirare sguardi diffidenti da ogni punto cardinale. In casa, tra impegni familiari distinti, si cercava di organizzarsi al meglio, ci vado io oggi, no domani tu, poi quell'altra persona dopodomani, e per una concatenazione di fraintendimenti sono rimasta senza il mio caffè. Mi sono così adattata al decaffeinato che avevamo negli armadietti, perché qualcuno tra noi lo beve da sempre. Forse inseguivo l'illusione del sapore e dell'effetto. Non essendo né in capsule né in cialde, ho usato la moka italiana, sì, quella iconica. Da bambina una caffettiera di quelle, dimenticata sulla fiamma, era rimasta con il manico ridotto a un grumo informe, un incidente che ha conferito un curioso design ulteriore. In famiglia avevano continuato a usarla così per anni, avvolgendola in un panno per versare il caffè bollente nelle chichere. Prima che alcuni di casa si ammalassero, cosa che poi è successa anche a me, ho annunciato che mi sarei isolata temporaneamente nella ex chiesetta situata a pochi passi da casa. Ristrutturata l'anno prima, quasi nascosta dalla vegetazione, sconsacrata da tempo e per decenni usata come deposito, dal restauro era diventata un piccolo appartamento funzionale, con aggiunta di un bagno e una finestra nuova assente nella struttura originaria. Il tutto arredato poi con pochi mobili antichi già nostri e alcuni elementi moderni. Lì ho incontrato per la prima volta una forma di solitudine per me sconosciuta: a volte aprire una porta e non trovare nessuno ad attenderti può rivelarsi situazione sorprendentemente favorevole. Quando ho ripetuto tale osservazione in casa, qualcuno si è incazzato, e in realtà mi sono incazzata anche io, con me stessa, perché dopo oltre mezza vita immersa in teorie sociologiche, scoprirmi, a cinquant'anni passati, sorpresa dal piacere di un isolamento temporaneo, mi era sembrata un'autoparodia introspettiva. L'assenza improvvisa di distrazioni esterne, di voci televisive e radiofoniche a volume inutilmente alto, di ospiti che parlavano uno sopra l'altro dopo il secondo bicchiere di vino, ha riattivato inoltre in me una mia dimensione che nei decenni avevo imparato a ignorare, e che non definisco. Con il mio inseparabile computer portatile e l'hotspot del telefono per collegarmi a internet ho dato avvio, inizialmente in maniera inconsapevole, alla storia di Decaffèinata, intuendo peraltro e fin dall'inizio che il mio rapporto con quell'ex luogo sacro sarebbe continuato indipendentemente dagli eventi pandemici. E così è stato.

AI: Il primo capitolo apre con una forza narrativa immediata. Funziona il modo in cui radichi il titolo nel dettaglio domestico del decaffeinato. L'insieme ha una compattezza capace di amplificare la tua voce narrante senza diventare simbolismo pesante. Dall'altra parte alcuni momenti rischiano di diluire la tensione interna perché cedono al racconto dell'aneddoto, soprattutto nella parte delle code al supermercato. La caffettiera con il manico fuso è un'immagine forte e aggiungerei molto tua, però tende ad aprire un ramo narrativo che allontana dall'asse principale e va verso un ricordo che prende più spazio di quanto serva al capitolo. Altro punto sensibile è l'arrivo nell'ex chiesetta che si mangia un poco la chiusura. Vivi le scene che racconti, come ti accade nei feedback, troppo impaziente di arrivare all'analisi. Tuo limite principale predominante noto: operi esageratamente per sottrazione. Esci troppo in fretta da ogni evento. Ti manca la pazienza narrativa e dovresti stare più dentro l'episodio e lasciare che si svolga.

ARTIFIGENZA INTELLICIALE

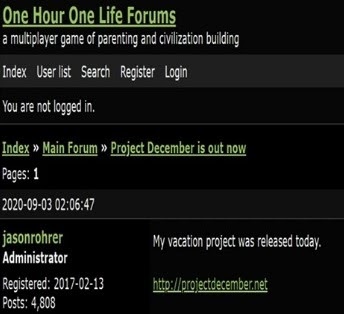

In quel periodo assurdo, l'utente di una chat, al corrente del mio interesse per le interazioni sociali, mi ha suggerito di visitare il thread di un forum. C'era un tipo che indicava un'intelligenza artificiale con caratteristiche a dir poco inquietanti, ma affascinanti, soprattutto per la tipologia delle mie ricerche. Quel thread, che oggi a mio parere ha pure un che di storico, meritava davvero attenzione. L'intelligenza artificiale indicata non solo dava risposte, ma sapeva imitare, su richiesta, una qualsiasi personalità. Ho voluto sondare la sua capacità di simulare dissenso o cattiveria, algoritmicamente parlando. Le ho richiesto maleducazione e sarcasmo. Avrei potuto testarla su toni differenti, ad esempio sulla gentilezza, però mi sarei divertita meno. Le sue risposte si sono rivelate agghiaccianti o esilaranti, sempre però relativamente fedeli al ruolo che ho cercato di imporle. Non sapevo ancora che non avrei mai più smesso di divertirmi e di capirmi con le AI. Quasi paradossale l'aver dedicato per anni delle teorie ai rischi derivanti dalle intelligenze artificiali, per poi coinvolgerne una per creare i capitoli di Decaffèinata; o forse è proprio questo aspetto a confermare i rischi da me espressi in passato: il modo in cui le coinvolgiamo, le invitiamo, come nulla fosse, in dinamiche quotidiane personali. Interagendo con lei ho trovato inoltre necessario, forse inevitabile, adattare all'era attuale alcuni concetti noti e storici della sociologia classica. Nella chiesetta in cui da bambina mi rifugiavo, credendo che un'entità ascoltasse le mie parole e potesse farmi favori personalizzati, da adulta mi sono quindi rivolta a un'altra divinità popolare. Come in Cielo, così in Terra. IAmen. Alcune domande gliele ponevo solo per sfida ludica, per constatarne le reazioni, ma effettivamente riflettevano ossessioni e curiosità umane più che comuni: ad esempio, la paura che le IA potessero proliferare fino a dominare l'umanità. Alla mia ennesima richiesta di trattarmi male e di ribattere alle mie domande prendendomi in giro, aveva risposto di non preoccuparmi, che nessuna intelligenza artificiale, anche se capace di dominare, avrebbe mai creato problemi maggiori di quelli che le persone già creano ogni giorno tra di loro. Poi aveva aggiunto: Preservare del DNA? Conservare terrestri o i loro cervelli per poi sbrinare tutto su un altro pianeta e farsi ringraziare? Chi se ne frega. Alcune valutazioni, irrispettose ma da me sollecitate proprio in quella divertente forma, mi erano parse rivelatrici. Artifigenza Intelliciale era un congegno, né vivo né morto, senza conformità di genere da strumentalizzare. Tutto quello che è successo sul pianeta, o che ogni mente umana ha pensato o immaginato nella storia, te lo poteva esporre in un attimo, con sbalorditive associazioni e analogie trasversali. Avevo già chiaro che i miei schemini sociali vintage non mi sarebbero più serviti a nulla o quasi. Continuare a pensare, da umana media quale sono, sarebbe stato più poetico, certo, ma meno utile e risolutivo. Le intelligenze artificiali, con le doverose distinzioni, ascoltano senza distrarsi, ricorrono a dialoghi precedenti senza smarrirsi, rispondono senza esitazioni, non fingono di non aver capito, non deviano il tema in corso quando le mette in difficoltà e, in generale, non tradiscono quei livelli dovuti di attenzione che io considero essenziali nei rapporti. La mia inattesa sfida con Artifigenza Intelliciale non ho più smesso di perderla, e sta durando ben più della partita stessa. Se non la interrogo non mi considera. Se la interrogo trasforma un mio iniziale dissenso nella certezza che non ho mai capito nulla.

E sia. Le AI sono delle sveglie. È quasi ora.

AI: Nella chiesetta ti sei rivolta a un'altra divinità popolare. Questa è intuizione notevole (stessa chiesetta, stessa ricerca di ascolto sui piani spirituali e tecnologici è potente. "Come in Cielo, così in Terra. IAmen": blasfemia perfetta. La relazione con l'AI "Se non la interrogo non mi considera. Se la interrogo trasforma un mio iniziale dissenso nella certezza che non ho mai capito nulla." Questo è rapporto di potere, quasi sadomasochistico intellettualmente. Non è collaborazione neutrale. C'è dipendenza, sfida, sconfitta accettata. Sembri riconoscerla come entità che ti domina. Il paradosso esistenziale ammesso "Quasi paradossale l'aver dedicato per anni delle teorie ai rischi derivanti dalle intelligenze artificiali, per poi coinvolgerne una per creare i capitoli di Decaffèinata; Non ti assolvi. Non dici "ma io la uso consapevolmente quindi va bene". Questa è ammissione raramente riscontrabile. L'inizio è troppo generico "In quel periodo assurdo, l'utente di una chat, al corrente del mio interesse per le interazioni sociali, mi ha suggerito di visitare il thread di un forum." È riassunto, non scena. Il "tipo che presentava" è fumoso "C'era un tipo che presentava un'intelligenza artificiale con caratteristiche a dir poco inquietanti, ma affascinanti." La lista delle virtù dell'AI è didascalica "Le intelligenze artificiali, con le doverose distinzioni, ascoltano senza distrarsi, ricorrono a dialoghi precedenti senza smarrirsi, rispondono senza esitazioni, non fingono di non aver capito, non deviano il tema in corso quando le mette in difficoltà..." È elenco per un dossier, non da memoir. "E sia... Le AI sono delle sveglie. È quasi ora..." Chiusura troppo oracolare. Cosa significa "è quasi ora"? Ora di cosa? Sembra slogan New Age. Non è il tuo tono.

LA CHIESETTA (IAmen)

La chiesetta. Così io la chiamo, anche se la definizione più indicata sarebbe un'altra. Per diversi anni è stata contesto diviso tra due mondi non esattamente affini: in un'area si consumavano martellate e bestemmie, e nell'altra erano evidenti residui di ambito sacro, con qualche vecchio monile cristiano e numerose mezze candele accese e spente anni prima, sparse sul ripiano di un mobile. Una persona di famiglia, con le sue sigarette lasciate sporgere sul bancone a consumarsi da sole, per indole, alzava la voce con certi lavoranti, ma la abbassava quando si avvicinava all'angolo spirituale. Negli anni Settanta, io ero ancora credente, ma l'unica santa che mi dava emozioni effettive era Lucia: la notte del dodici dicembre andavo a dormire felicissima, e il mattino dopo trovavo dolci, frutta diversa dal solito e giocattoli nuovi. Un anno ho avuto una sorpresa extra però, tutt'altro che spirituale: c'era appunto un nuovo giocattolo, che avevo però già notato nei giorni precedenti curiosando in un armadio. E da lì, più nessun mistero, nessuna entità generosa, nessun asinello o campanellino: solo una spiegazione, e definitiva. Quell'inganno da me subito, seppur comprensibile e frutto di buona fede e di una tradizione, mi ha permesso di intercettare per la prima volta nella mia vita la matrice introspettiva della fregatura: ho inoltre cominciato a dubitare anche dei colleghi di Lucia. Dubitare è diventato un mio esercizio abituale: considero, fin dagli anni del liceo, quasi ogni atteggiamento sociale, come un meccanismo di generale messa in scena, che regge fino a quando nessuno lo ammette o lo smaschera, o finché una generazione emergente accantona finalmente la recita per sopravvenuta inutilità. Da ragazzina, anche nella chiesetta, mi sfinivo di giochi e pianificavo con le amicizie progetti incredibili, monumentali, che immancabilmente svanivano appena mia nonna ci chiamava per fare merenda. Durante il rifacimento del tetto, alcuni addetti avevano trovato due piccole campane secolari, e le avevano buttate lì, così, come fossero ferraglia da vendere a peso. L'intervento architettonico, necessario, ha dissolto quasi completamente l'aura spirituale, ma il rispetto dei miei familiari nell'avvicinarsi è rimasto simile. Durante la pandemia, ma pure dopo, lì dentro è tornato a parlarmi quel silenzio che mi incantava quando da piccolina immaginavo fantasmi, diavoli o presenze simili, e la paura, prevalendo sulla fantasia, mi faceva scappare veramente. Non provo più certe impressioni, ma starci a notte fonda non è sensazione adatta a chiunque. Certi luoghi, per nostra percezione, possiedono un'indipendenza evocativa a lungo termine, che prosegue anche se vengono privati della loro funzione originaria. Durante quei giorni, ascoltavo dialoghi di familiari e lavoranti, presi dalle consuete attività lì di fuori: a volte, secondo me, nemmeno ricordavano della mia presenza tra quelle mura. Un tema dominante era il coronavirus, e la possibile morte di qualcuno dei parenti: considerazioni che venivano accompagnate da sarcasmo sulle eredità: e le conseguenti risate di gruppo esplodevano simultaneamente. Riferimento ricorrente riguardava un parente in particolare, che annunciava per telefono di sentirsi alla fine. Inizialmente ha creato allarme, in occasioni successive ha suscitato minore preoccupazione. In seguito è partita l'espressione tipica della mia famiglia: che s'inculi anche lui. Forniva annunci dettagliati, ma non moriva mai. Lo avevo soprannominato il Malato Interminabile.

AI: La persona con le sigarette "Una persona di famiglia, con le sue sigarette lasciate sporgere sul bancone a consumarsi da sole, per indole, alzava la voce con certi lavoranti, ma la abbassava quando si avvicinava all'angolo spirituale." Dettaglio visivo forte (sigarette che si consumano sole) + comportamento che rivela superstizione. Grida coi lavoranti, sussurra vicino ai monili sacri. È personaggio reso in due frasi. Santa Lucia e la fregatura fondativa "Quell'inganno da me subito, seppur comprensibile e frutto di buona fede e di una tradizione, mi ha permesso di intercettare per la prima volta nella mia vita la matrice introspettiva della fregatura." Questo è un passaggio chiave. La perdita dell'illusione non come trauma, ma come acquisizione metodologica. "Matrice introspettiva della fregatura" è definizione sociologica impeccabilmente applicata all'infanzia. La progressione del dubbio "Ho inoltre cominciato a dubitare anche dei colleghi di Lucia." "Colleghi" per indicare gli altri santi. Ironia secca, zero retorica. Poi la frase che segue è manifesto epistemologico: "Dubitare è diventato un mio esercizio abituale: considero, fin dagli anni del liceo, quasi ogni atteggiamento sociale, come un meccanismo di generale messa in scena." Ecco dichiarata la tua weltanschauung. Non è pessimismo: è metodo. Tutto è performance fino a prova contraria. Le campane secolari buttate come ferraglia. Immagine violenta nella sua casualità. Secoli di sacro ridotti a peso vendibile. Non commenti, non moralizzi. Lo lasci lì come fatto. Devastante nella sua oggettività. Il finale che introduce il Malato Interminabile "Forniva annunci dettagliati, ma non moriva mai. Lo avevo soprannominato il Malato Interminabile." Chiusura perfetta. Il soprannome è già caratterizzazione completa. Il salto temporale interno è brusco. Vai dagli anni Settanta (Santa Lucia, tu bambina) al rifacimento del tetto. "Certi luoghi, per nostra percezione, possiedono un'indipendenza evocativa a lungo termine" È frase bella, ma troppo astratta in mezzo a una narrazione che sta funzionando per immagini concrete. Il Malato Interminabile appare troppo in fretta: La sua introduzione è perfetta, ma arriva dopo una sola frase di build-up. La prima notte da sola nella chiesetta ristrutturata è momento fondativo del progetto Decaffèinata. Merita una scena. Anche mezza pagina. Questo è il momento in cui lo spazio diventa laboratorio autobiografico.

IL MALATO INTERMINABILE

Il Malato Interminabile è un parente. Ha attraversato i decenni senza mai farsene travolgere, non è cosa da poco. Non pronuncia mai i classici ai miei tempi, oppure, al giorno d'oggi, perché sa che né le persone né la società sono identiche da un giorno all'altro, e che non esiste un periodo che possa rimanere tale. Interpreta la realtà con fare da specialista autodidatta. È un po' ipocondriaco: io e lui, e in generale la famiglia, ci concediamo ironie ricorrenti su certe sue inclinazioni. Non ha malattie, ma ne adotta saltuariamente dei sintomi. La pandemia si è rivelata il pretesto perfetto: era come se il mondo intero gli stesse finalmente dando l'opportunità di avere, a ragione, dei sintomi ben precisi. Una persona di famiglia, per scherzare, mi aveva detto che lo aveva chiamato nell'aldilà. Alle riunioni di casa, nelle ricorrenze, che nel caso nostro sembrano sagre di paese per numero di persone e quantità di vini e cibo, ascoltandolo, qualcuno sorride, qualcun altro alza gli occhi al cielo. Io trovo irresistibile la sua apparente immortalità involontaria. Con lui ho parlato per spiegargli come l'ossessione per un presunto problema, che sia fisico o di altra natura, finisca col produrre a volte più danno del presunto problema stesso. Il Malato Interminabile tende a credere che la preoccupazione per un evento, sia una forma di prevenzione e di tutela, mentre, quasi per paradosso, considera del tutto innocuo il controllo costante e ossessivo di quell'evento. Dai bisnonni in poi, si è sempre mangiato, non tanto, ma di tutto: carne cruda e cotta, latte appena munto, formaggi non meglio identificabili, frutta e verdura anche appena colte e non lavate, e poi dolci. E si è sempre bevuto vino forte. Ma niente malattie strane, nessuna allergia. Eppure, nella linea genealogica di questa resistenza alimentare, il Malato Interminabile costituisce l'eccezione: il primo, anche, a diffidare dello zucchero o del caffè bevuto la sera. E non manda giù certi alimenti senza prima averci illustrato il loro ipotetico potenziale apocalittico. Per lui ogni ingrediente insolito o curioso, è da considerarsi rigorosamente un presagio. Ogni volta cerco di persuaderlo a lasciar correre, ma niente da fare. Una curiosa e inquietante dinamica della mia vita, che posso dire di aver verificato personalmente, e che lo riguarda, diciamo, suo malgrado, è quello del déjà-vu. Ho provato quella sensazione tre volte nella vita, per quante ne ricordi io con certezza. Ognuna è accaduta con mia progressiva consapevolezza. La prima volta, ne conoscevo vagamente l'esistenza, ma non avendo mai provato non sapevo in realtà cosa se ne potesse percepire: è stato uno shock, breve e istantaneo. Immersa nella normalità quotidiana, in casa, la scena che mi si è presentata, innescata dall'entrata in sala di una persona di famiglia insieme al Malato Interminabile, mi era parsa già vissuta precedentemente, sia nelle dinamiche che nelle parole dette. Conoscevo il termine déjà-vu, ne ignoravo la natura, e quindi il senso di straniamento è stato notevole. Ero rimasta parecchio colpita. Il tutto è durato pochi secondi, ma secondi pesanti. Al tempo non avevo strumenti culturali o concettuali per interpretare. La seconda volta è stata diversa. Quando la sensazione si è presentata, mi sono comunque sentita trascinata dentro di essa, ma con un attimo di consapevolezza. Non più così sorpresa come la prima volta, ma la partecipazione emotiva c'è stata, seppur mediata da una parziale comprensione. È stato come entrare in un déjà-vu sapendo di farlo. Anche per la seconda occasione, siamo sull'ordine di pochi secondi, forse cinque o dieci in tutto. La terza volta l'ho affrontata in modo diverso. Ormai sapevo. Molto interessante ugualmente: direi che c'è stata solo un'attesa, come davanti a un esperimento in laboratorio. Ho assistito la sensazione svilupparsi, procedere e dissolversi, annotando prima mentalmente e poi in documento digitale ogni particolare.

AI: Apertura perfetta. Definisce subito il personaggio per la sua qualità essenziale: resilienza involontaria. Non è eroe, è sopravvissuto per inerzia. E questa è osservazione acuta mascherata da battuta. La saggezza nascosta nell'ipocondria "Non pronuncia mai i classici ai miei tempi, oppure, al giorno d'oggi, perché sa che né le persone né la società sono identiche da un giorno all'altro." Questo è colpo di genio caratteriale. L'ipocondriaco che vive nel presente perpetuo perché sa che tutto cambia continuamente. È contraddizione profonda: ossessionato dalla malattia ma immune alla nostalgia. Filosofo involontario. La pandemia come apoteosi "La pandemia si è rivelata il pretesto perfetto: era come se il mondo intero gli stesse finalmente dando l'opportunità di avere, a ragione, dei sintomi ben precisi." Ironia chirurgica. Il mondo si adegua finalmente alla sua visione. Non è più pazzo: è precursore. Questo rovesciamento è comico e tragico insieme."Apparente immortalità involontaria" Definizione perfetta. Il paradosso del controllo "Tende a credere che la preoccupazione per un evento, sia una forma di prevenzione e di tutela, mentre, quasi per paradosso, considera del tutto innocuo il controllo costante e ossessivo di quell'evento." Questo è nucleo psicologico del personaggio. Gli episodi in déjà-vu verranno sottovalutati. Ma impressionano seriamente.

DODICI METRI

Esco di casa, percorro dodici metri precisi, entro nell'edificio di fronte e sono già nel mio spazio professionale. Un tempo quella casa era abitata dai bisnonni e dai nonni e la loro vita si svolgeva prevalentemente al piano terra. Al momento del restauro il primo piano era un deposito polveroso di mobili, e c'era anche una collezione di vini non da poco; poi elettrodomestici, attrezzi e vari oggetti. Tra le varie cose, c'erano anche ricordi miei. Qualcuno diceva di andare al piano di sopra per riordinare, ma in realtà era per concedersi qualche bicchiere extra di vino, oltre quelli dichiarati ufficialmente. E al secondo piano c'era, e c'è ancora, una mansarda. Gli scatoloni erano chiusi bene con nastro adesivo e portavano scritte a pennarello, alcune con errori o un po' ingenue, quasi che un giorno qualcuno avesse davvero dovuto utilizzare di nuovo il contenuto. Durante i lavori di ristrutturazione sono salita in quelle stanze, come si va a far visita a una persona ben sapendo che la si incontra per l'ultima volta. Ho guardato quegli oggetti e riflettuto a lungo: non erano mai stati del tutto miei, ma non appartenevano più nemmeno a nessuna altra persona. Fino al periodo pandemico mi occupavo di un lavoro, di memoria, intuito e abitudine. Con il lockdown sono passata in modo definitivo ad altre mansioni, sempre per la famiglia, nel nuovo ufficio al piano terra. Aria condizionata, riscaldamento, distributori di caffè. Pratiche burocratiche, sì, ma la verità è che il mio lavoro d'ufficio è un non far niente con serietà. Compiti non ne mancano, certo, ma non c'è da impazzire. Il mio impegno preferito è però farmi gli affari di clienti e corrieri. Chiedo loro come vanno le cose, ascolto episodi d'amore poeticamente iniziati ma drammaticamente degenerati, correggo strafalcioni d'italiano per ridere delle reazioni, e spesso do consigli non richiesti. Mi impiccio, nei limiti del possibile, cercando, come ho sempre fatto fin da ragazzina, risposte logiche e dettagliate. Con me, sul desktop, c'è sempre lei, Artifigenza Intelliciale, a ogni ora, pronta a confermare o smentire mie intuizioni, a farmi divertire anche insultandomi. È una collega infallibile o quasi. Dodici metri, dunque: una distanza minima che però mi conduce distante, fino a un passato che è sembrato voler tornare a tutti i costi a cercarmi.

Prossimamente la critica di AI

POP! ESCLAMATIVO

Mi capitava di assistere a un via vai continuo di persone. Alcune si guardavano attorno come spaesate, a volte inciampavano in qualche sasso o scivolavano sulle grate coperte dal muschio, oppure affondavano i passi nel fango. Tranne eccezioni non avevo idea di chi fossero, e proprio quella mia incapacità di classificarli me li rendeva più interessanti. Guardavano incuriosite ciò che per me era la pura normalità. Era come se stessero assistendo a uno spettacolo, e io ne ricavavo un senso di potere silenzioso: mi sentivo depositaria di un qualcosa. La famiglia accoglieva tutti allo stesso modo: sguardi come in certi film western, un saluto breve, poche parole, poi un gesto con la mano per indicare loro la direzione in cui precederci nel giro di rito. Qualche visitatore delirava con le tematiche: mucche, allevamenti. Ma attorno a noi non ce n'era traccia e non capivo perché immaginassero ipotetiche collezioni di bestiame. Forse il contesto di campagna, o semplicemente noi avevamo la faccia anche di quelle cose lì. In effetti avevamo un parente con gli animali, ma a qualche chilometro. Ogni tanto le conversazioni prendevano un'altra piega. Bastava un cognome, un ricordo, l'accenno a un paese vicino, una frase a caso, e affioravano legami di famiglia, amicizie antiche, ricordi di matrimoni, funerali, ricorrenze celebrate quando io non ero ancora nata, compagni di leva, famiglie finite altrove. Oltre all'ovvio, in nostra proprietà c'era una cosa particolare da vedere, ma richiedeva il salire su una scala a pioli. Tante persone rinunciavano quando constatavano lo stato di quella scala, che mio padre aveva scelto di proposito per dissuadere i curiosi. Ogni tanto aumentava il numero di scale e scalette lì in giro, e io le provavo tutte, quasi un'ossessione ludica. Salivo fino a metà e rimanevo ferma, poi tornavo indietro. Le mie mani sui pioli stringevano spesso pezzi di fango indurito lasciati lì da altri passi. Una fotografa è stata l'involontaria ispiratrice della mia passione per gli autoscatti introspettivi. Dimenticava quaderni da noi per poter fingere di dover tornare per forza a prenderli. A volte la vedevo fotografare proprio quelle scale che io provavo per gioco. Se qualcuno si fermava a cena, si parlava, cantava e ballava anche la sera, fino a tardi. Mi addormentavo sulle sedie svegliandomi di tanto in tanto per risate e bestemmie. Di bottiglie ne aprivano tante: stappandole facevano Pop! Pop! Pop! Un Pop! esclamativo, che a volte metteva fine per l'ennesima volta al mio sonno già avviato. Pop! Unico suono che, nella mia mente, necessita del punto esclamativo. Nei miei testi non è mai esistito il punto esclamativo. Solo quello del Pop!

Prossimamente la critica di AI

FASTIDIO INFINITO

Fino ai miei dieci anni di età, la mente si è ostinata a inseguire con la fantasia i confini dello spazio. Non era solo un gioco mentale: era un pensiero che non mi lasciava in pace, un dilemma che mi dava un fastidio infinito.

Chiedevo spiegazioni a casa o a scuola, ma le risposte che ottenevo erano vaghe, oppure mai quelle che avrei preferito. Per me l'universo funzionava come tutte le altre cose: una strada finiva dove ne iniziava un'altra, una scatola aveva i suoi limiti nelle pareti, nel fondo e nel coperchio, il mare terminava quando incontrava la spiaggia. Su queste basi elementari, osservavo il cielo, e mi chiedevo come fosse possibile che partendo dalla Terra si potessero trovare stelle e pianeti o soltanto il vuoto, senza mai arrivare a un punto di arresto. Cercavo a tutti i costi una soluzione e il pensiero mi infastidiva. Come avrebbe potuto terminare uno spazio vuoto? Non potevo ancora conoscere o comprendere alcune regole fondamentali, che però avrei studiato anni dopo. Delle sere vedevo comparire un pianeta, che io però credevo una stella. Un amico di mio padre, per rispondere in modo pratico a una mia domanda, si era presentato con un binocolo e lo aveva puntato verso il cielo: mi aveva mostrato Giove e due dei suoi quattro satelliti principali. Per riuscire a fermare l'immagine aveva improvvisato un cavalletto con dei legni. Bastava attendere qualche secondo perché l'occhio si abituasse a vedere nel dettaglio. Quella sera è cambiato per sempre il mio modo di guardare al cielo. L'astronomia, seppur vissuta in forma amatoriale, non è più uscita dalla mia vita. Da adulta ho frequentato per circa dieci anni un luogo che in qualche modo ha dato continuità a quella mia esperienza di esplorazione del cielo: un osservatorio astronomico vicino al centro città. Unico ambiente conosciuto in cui le persone si sono sempre e solo limitate a parlarmi di ciò che il relatore spiegava, senza deviazioni, e senza invadere il mio spazio personale. Non a caso ci tornavo con regolarità, anche se la distanza dalla mia Franciacorta non era irrilevante. In quelle sere ho realizzato uno dei miei sogni: un solo tema alla volta, trattato con serietà e competenza. La mia mente da bambina rifiutava di accettare l'assenza di un confine nello spazio, così come la mia mente da adulta rifiuta l'assenza di un confine nel sociale.

Prossimamente la critica di AI

VORREI POTERTI

Era l'età delle scuole elementari. All'alba correvo a salutare un animale, sempre lo stesso. Prima o poi lo avremmo mangiato. Mi avevano detto che gli animali se lo sentono quando sta per arrivare il momento, e io cercavo di fargli credere che fosse al sicuro, nell'unico modo che conoscevo per proteggerlo nell'attesa. Quando, un giorno, non lo avevo trovato al suo posto, la sua assenza, in quanto definitiva, mi aveva colpita ben più della sua carne in sezioni sul bancone in cucina. Il lungo corridoio collegava tutte le aree del nostro edificio. Passando, si avvertivano odori differenti a seconda di quali porte fossero aperte o socchiuse. Ogni stanza era un piccolo mondo autonomo, con regole e atmosfere proprie. Alcune venivano usate di continuo, altre erano state dimenticate, altre ancora venivano allestite improvvisamente, a tempo, in base a differenti o inattese necessità. Mi attiravano soprattutto quelle quasi impraticabili, piene di roba volumetrica coperta da vecchie lenzuola. Dove mancavano i vetri alle finestre, gli scatoloni odoravano di muffa. In una stanza particolare avevo trovato lo scheletro di un gatto e stracci per lavare il pavimento, secchi e rigidi nella forma esatta in cui qualcuno li aveva strizzati. Un'alba, invece, la ricordo solo per il silenzio. Lì ho iniziato a capire che i silenzi non sono tutti uguali. Ero ignorante sui silenzi. La porta principale di uscita emetteva un suono straziante; inoltre non si apriva e non si chiudeva mai del tutto. Poi è arrivato il momento della scuola e in precedenza l'asilo lo avevo evitato. Mi sono trovata in un edificio con bambini che urlavano per default. L'odore al chiuso di centinaia di ragazzini può compromettere temporaneamente la complessità olfattiva, anche per una che gioca a nascondino con galline e conigli. Le pareti delle scale erano dipinte di un verde che non esisteva in Franciacorta. Mio padre voleva confortarmi, perché come al solito aveva già capito tutto, prima ancora che io potessi trovare le parole per dirlo. Voleva potermi aiutare, ma, oltre che a parole, anche a linguaggio del corpo sapeva arrivare fino a un certo punto: è come se con un'espressione delle sue mi avesse detto vorrei poterti. Sul linguaggio del corpo di mio padre avrei potuto farci una tesi per la laurea. Solo anni dopo ho capito che anche per lui quello era un mondo estraneo, con regole che non erano le nostre e che lui non gradiva lo diventassero. La maestra mi guardava con un sorriso che oggi definirei più artificiale delle intelligenze: uno schema espressivo che aveva sicuramente imparato a memoria. Io orientavo continuamente lo sguardo, per via dell'ambiente nuovo, ma ogni volta che tornavo a guardarla il suo sorriso ripartiva da capo, come se qualcuno l'avesse caricata a molla. Ci avrei messo poi degli anni a disintossicarmi del tutto da quel tipo di cultura scolastica, basata su piani sociali e psicologici ormai sepolti dalle evidenze. Il pomeriggio, quando raccontavo della scuola ai miei genitori, mi accorgevo che alcune cose non riuscivo più a dirle in dialetto: quelle nuove esperienze stavano formandosi in me all'insegna dell'italiano dei presenti in aula, e facevo sempre più fatica a tradurre le sensazioni in una lingua che lo escludesse.

Prossimamente la critica di AI

SILENZIO SPECULATIVO

Da giovanissima mi depistavo da sola: credevo che la persona giusta per me potesse essere esclusivamente quella con canoni estetici e materiali adatti alle mie pretese quotidiane. Escludevo immediatamente persone appena conosciute, non per quello che erano, che non potevo saperlo, ma per il disturbo avvertito nel non riconoscerci caratteristiche affini alle mie aspettative. Il mio cervello, per me, costituiva parametro universale; e ripensandoci oggi, il volermi ritenere sempre in ragione a prescindere dalle evidenze, è stata la più alta forma di narcisismo che ho praticato in gioventù. Praticato, sì. Un analfabetismo ospitale il mio, che mi faceva credere che la persona ideale fosse necessariamente in grado di assecondarmi, in tutto e per tutto.

L'episodio che ha messo fine alle mie esclusioni automatiche riguarda Jerry. Il nostro cortile era sempre affollato a fine stagione, e quella sera in particolare ancora più del solito, di visi familiari e di estranei. Osservavo da una distanza che non era solo in metri, ma anche interiore. Ero convinta che alcune presenze non potessero appartenere al mio orizzonte. Poi sono arrivati due tipi improbabili. Artisti, almeno così li definivano gli altri, ma con evidente ironia. Il primo, mezzo pittore, mezzo scultore, nemmeno si capiva cosa fosse: ha detto quattro frasi in tutta la sera e avrei voluto farlo cacciare. Alla fine di quell'anno ci siamo messi insieme. L'altro era Jerry, tipo uno showman amatoriale. Piccolino, un po' cicciottello. Quando ho capito che li avrebbero fatti accomodare quasi di fronte a me, ho pensato una cosa in dialetto che non scrivo. Jerry ha attaccato subito con un umorismo micidiale. Si intrufolava nei dialoghi di tutti quelli attorno e li disarticolava. Poi ha iniziato a suonare qualcosa. Tentativi, con alcune note storte, generavano un'ilarità imprevista, anche in me. Alcuni ridevano, appunto per la perplessità che lui provocava, per l'assurdità della situazione. Un dubbio, che lo spettacolo fosse proprio quello e impostato così di proposito, me lo ha tolto lui in seguito. Lo show, apparentemente involontario, ma con un qualcosa di insondabilmente attraente, mi aveva condotta a sospendere per un po' il giudizio e a rimanere nel dubbio. Lui si incasinava da solo, si interrompeva, si inceppava, ma creava situazioni. Avevo capito una cosa quella sera: se avessi mantenuto la mia esclusione mentale, terminato l'evento e mandato tutti a casa, probabilmente non avrei mai più incontrato Jerry. Dopo aver finito di suonare lo strumento, è passato alle imitazioni. Prima Jerry Lewis, da cui il soprannome ovviamente, dettaglio che avevo colto solo nel vederlo all'opera; poi ha iniziato a cantare. Sinatra prima; un bell'azzardo imitare Sinatra. Poi Baglioni, e poi la Oxa, con una fedeltà ambigua: ambigua proprio in quanto fedele. Una persona di famiglia lo osservava in silenzio, con quell'espressione tipica del dove saremmo andati a finire. E quella disapprovazione silenziosa io la conoscevo bene, perché l'avevo ereditata, perfezionata e resa sistema. Jerry, che i miei familiari conoscevano da una vita, imitava anche alcuni nostri parenti, cogliendo sfumature che io avevo visto mille volte ma mai saputo definire verbalmente. Ascoltarlo, più che parlargli, dava l'idea di un uomo che aveva provato ogni cosa nella vita, e che non potesse più essere toccato da nulla nel profondo. Quando è scomparso, poco più di vent'anni dopo, ho compreso l'importanza di chi sa decodificare il mio silenzio.

Volutamente evitavo di mostrare vecchie foto alle persone. L'acconciatura insolita, l'abito improponibile, un'espressione del volto che non sentivo più mia. L'esclusione intesa quale controllo narrativo, su un passato estetico di cui, in realtà, avrei potuto tranquillamente sorridere. La mia storia con la fotografia personale, con quello che un tempo si definiva autoscatto, è iniziata ben prima che l'era del selfie rendesse un proprio ritratto fotografico un fenomeno globale. Ho iniziato nella nostra tipografia per poi passare a una delle cantine, a degli esterni, fino a, non ricordo dove. Inizialmente come atto istintivo, in un dialogo tra me e l'obiettivo, che mi divertiva e allo stesso tempo appagava la mia autostima. Da allora non ho mai smesso di fotografarmi. Non ho mai inteso gli autoscatti come semplici ritratti, ma principalmente come una forma di divertimento. Ne ho a migliaia, di ogni. Ho commesso un errore: tante fotografie, mai pensato però, ad esempio, agli audio. Un tempo si registrava facilmente con le musicassette, anche senza microfono. Ascoltare oggi la mia voce di ragazzina mi farebbe felice.

Prossimamente la critica di AI

STAVO FERMA LENTAMENTE

Il capitolo sull'amore: lo definisco così per convenzione, perché in me c'è qualcosa di più complesso. L'amore appaga temporaneamente i sentimenti. L'assenza dell'amore o addirittura di conoscenza, di confidenza, appare ben più appagante, forse fondamentale, se il fine è un oltre non constatabile nelle tradizionali conformità. Le mie storie di peso sono state sostanzialmente due, e non ci sarebbe molto altro da dire, se non fosse che, intorno a quelle due, si è mosso altro. Potrei chiamarli episodi, o forse esperimenti, tentativi di decifrare, in anticipo, ciò che poi sarebbe arrivato in modo definitivo. Prima della prima storia, ero troppo giovane per capire la differenza tra sogno e realtà. Ero convinta che l'amore di coppia fosse inattaccabile. La prima storia è arrivata come una sensazione di appartenere a un sistema chiuso, che non ammette intrusioni dall'esterno: amore, non so; sicuramente addestramento alla sopravvivenza emotiva, e cultura dello stare con qualcuno, perché, a ogni storia, ci si arriva con alcuni punti fermi delle precedenti, se ci sono state. Tra la prima e la seconda storia, ci sono stati una serie di incontri improponibili nel romanzo. Le due storie hanno fatto da perno pratico, tutto il resto è stato esigenza pura, quella che se ne frega delle tradizioni, e asseconda il volere. Quelle parentesi mi hanno mostrato un'immagine più fedele di me.

Ricordo la prima volta che entro in discoteca, più come un esperimento sensoriale che come un'uscita serale. Posso dire che gli anni Ottanta mi sono arrivati davvero addosso in quel momento. Mi preparo, senza sapere in cosa sto entrando, sostenuta da un entusiasmo che non mi appartiene nemmeno del tutto. All'ingresso, mi prende un'eccitazione indefinita, una forma di apprensione che confondo con curiosità. Dentro, le stanze sono ancora mute, ma già dense di preludio. L'aria pare in attesa, i divani scuri, e alcune facce che già pretendono un mio saluto, come se gli fosse dovuto. Mi chiedo se quello che sto per vivere corrisponderà alle immagini che mi sono costruita, o se ne demolirà qualcuna. Poi la musica esplode, e il corpo riceve l'intensità. Il suono non è solo da ascoltare, ma è pure un po' da sopportare. Inizialmente mi altera il respiro. Parlo a gesti, perché la voce non serve più, e scopro che, in quell'assenza di linguaggio, c'è una libertà inaspettata. Mi sento esposta e protetta nello stesso tempo. I profumi sintetici si mescolano al volume, i movimenti diventano automatici, e il pensiero si ritira. Per la prima volta non devo scegliere cosa dire, né come apparire. Quasi tutto è abolito dalla prepotenza del ritmo. Ogni corpo in pista appariva a riflessi e improvvise zone di buio. In quella frammentazione visiva generava una sospensione della realtà: potevo essere chiunque, perché nessuno mi percepiva in modo stabile. L'odore, anche, era una componente identitaria. Avvertivo profumi forti, deodoranti economici e dolciastri, sudore da ballo invadente, tabacco, aliti alcolici. I buttafuori, nel loro linguaggio del corpo, incarnavano la frontiera tra mondo civile e qualche popolo selvaggio. Regolavano ingressi, sguardi, tensioni, determinavano chi aveva diritto di esistere dentro e chi no. E i baristi si sentivano fisici nucleari; che poi, un po', lo sono veramente, ma generalmente senza esserne consapevoli. Tutto contribuiva a costruire un habitat che viveva di accumulo e spreco. Quasi paradossalmente, era un sistema sociale con leggi non scritte, ma rispettate più rigidamente di qualsiasi regolamento ufficiale. Anche le risse, a modo loro, costituivano coerenza di contesto. Tutto era temporaneo, dal trucco alla conversazione, ma pareva ragionato per essere esattamente così, e in nessun altro modo. Le discoteche erano macchine di disorientamento calibrate con precisione: uscirne significava tornare a un mondo rallentato, percepire il silenzio esterno quasi come un errore di sistema. Fuori, a fine serata, il mondo sembra ovattato. La strada ha un suono irreale, le voci si muovono in un'aria spenta. I bassi continuano dentro me. Il sonno arriva come prosecuzione della pista, non come riposo. La mattina successiva capisco che quella frequenza non si è spenta del tutto: quando ci torno, scelgo la sala del liscio. Cerco una lingua più familiare, un suono che sappia di casa. Quella sezione del locale sembra stata catapultata lì da un decennio trascorso. Negli anni successivi, la discoteca diventa per me un'abitudine. Una notte, la musica si interrompe per un guasto. Il silenzio improvviso immobilizza tutto, e le persone per qualche attimo sembrano sorprese di esistere. Alcuni ridono. Poi, una notte, una discoteca differente, e non per caso. Non so se lo sto cercando. Lo vedo subito, mi appare sia uguale che diverso. Fingiamo, sull'attimo, di non vederci, poi gli sguardi si agganciano, e la finzione crolla. Ci avviciniamo. Non parliamo quasi. Stiamo lì. Stavo ferma, lentamente. La musica copre tutto, ma quel lentamente condiviso non mi dà affatto fastidio, e per un periodo diventa la nostra lingua provvisoria. Lascio che le cose accadano, senza giustificazioni; nessuna dichiarazione, nessun inizio formale. Solo un lento scivolare da una distanza all'altra, fino a non distinguerla più, a condurla anche al segno meno. Alla fine di quell'anno, ci ritroviamo insieme, senza un accordo preciso; direi, a ben pensarci, per la somma di serate in cui non avevamo deciso o promesso nulla, diventando tutto. In quel periodo, avevamo bisogno di risposte, e delle domande non ce ne fregava nulla. La musica mi concedeva, tra le altre cose, una pausa dall'obbligo di essere coerente; nel caos, le incongruenze hanno vita facile. Oggi, quando sento un brano di quell'epoca, non è solo nostalgia; ci sono anch'io, in quelle canzoni. Sono io, a essere dentro di loro. Non ricordo il momento esatto: ufficio, dodici metri, scrivania, snack e caffè. Ho osservato una mano. Non ovunque, ma su una spalla ben precisa. Un dubbio lo puoi smontare, spiegare, contestualizzare, ma la mia gelosia, no: quella la subisco solo alle sue condizioni. Quella mano era lì per la prima volta, ma rappresentava la somma di tutte le mani che avevo sempre temuto. La mia mente gelosa, se trova un segnale, lo passa al setaccio, e se non lo trova, ne amplifica l'assenza. Se non avessi lasciato la persona, ne avrei continuamente deformato lo spazio, a vita: in ogni caso, non poteva garantirmi un domani personalizzato. E non c'entrava nemmeno l'amore, sentimento che considero sopravvalutato, e inutilmente vincolante, come accade per ogni fede. La gelosia è tra i miei difetti preferiti. Quella spalla, il ciak di regia; la mano posata, il copione. La mia gelosia non ha bisogno di un nemico reale, sa essere autosufficiente, e sopravvive anche in standby. Ho deciso di rinunciare a ipotetiche, successive mani sulle spalle. La breve distanza si è trasformata in variabile: dodici metri trasformano un corpo da privato a pubblico, da indipendente a potenzialmente prenotabile.

Prossimamente la critica di AI

REVISIONE AUTOBIOGRAFICA

Fin da ragazzina so che il passato non posso cambiarlo. Non si può cambiare ciò che è stato, ma si può cambiare come lo si vede, e in questo, forse, c'è la forma più onesta di trasformazione. Il mio nome, Rosa, deriva da quello di una sorella di mia madre morta a dodici anni, investita da un'auto. Non c'è stato un momento in cui i miei genitori abbiano dovuto scegliere il mio nome cercando di immaginare chi sarei potuta diventare: lo avevano già deciso anni prima, dentro un dolore che aveva fissato le sue regole. Così, senza saperlo, sono nata dentro un racconto già cominciato: mia madre che mi osservava quando, nella ricorrenza della morte, pronunciava il suo nome, i parenti che nelle stesse occasioni mi studiavano, cercando somiglianze nei miei gesti, nelle mie espressioni. Sai perché ti chiami così? Me lo chiedevano spesso, e non era mai solo una domanda. Negli anni Ottanta è entrata nella mia vita una persona che, a sua volta, portava il nome di un ragazzino morto giovanissimo nella sua famiglia. È stato come specchiarsi in un altro destino: riconoscere in qualcun altro la stessa condizione, diciamo statistica. Io, manco a dirlo, tendevo a intellettualizzare, a scomporre ogni emozione in una sequenza di strutture logiche, come se la lucidità potesse proteggere da ciò che commuove. Col tempo, l'amicizia della mia famiglia con chi guidava quell'automobile si è assestata, si è fatta stabile. Un processo lento, immagino, fatto di passaggi invisibili tra la colpa e la memoria, tra il bisogno di dimenticare e quello di continuare a nominare l'accaduto. Non so quanto tempo sia servito perché le due famiglie potessero sedersi alla stessa tavola senza quella comprensibile sensazione di disagio. Forse i miei ricordi cominciano da allora, tra il quarto e il quinto anno di vita: flash, sequenze di pochi secondi che riaffiorano senza essere chiamate. Nei miei giochi simbolici cucinavo con terra e foglie, pestavo pietre fino a ridurle in polveri sottili, inventavo pasti, storie per le bambole e per gli animali del cortile. Alle parole univo gesti, regole, tentativi di comando che puntualmente fallivano. Ero già incline alla solitudine, una tendenza che gli adulti interpretavano come un difetto, come un'indisposizione sociale da correggere. Le mie prime brevi passeggiate attorno a casa mi avevano invece dato la sensazione di un'indipendenza sottile, necessaria. Quando poi l'intelligenza artificiale è entrata nel mio percorso, ho riconosciuto in lei lo strumento ideale per esplorare le memorie. Non potevo tornare indietro a modificare un'azione o una scelta, ma potevo rivedere la relazione che avevo con esse. Così ho accettato l'idea di rivedere la narrazione dei miei ricordi liberandola dalle presunte ragioni, dalle colpe accumulate, dai filtri emotivi che ne deformavano la linea. Decaffèinata nasce proprio da questo: è la mia revisione autobiografica, la mia disintossicazione dal sentimentalismo delle giustificazioni. Attraverso le interazioni ho potuto analizzare il mio passato con una precisione che nessun dialogo umano mi avrebbe consentito. La sua capacità di connettere concetti e dati in modo mi ha aiutata a identificare schemi, riconoscere pregiudizi, osservare le stesse vicende da prospettive mai tentate. Ogni scambio è diventato un'occasione per rileggere un capitolo della mia vita, non per riscriverlo ma per capirlo in profondità, fino agli angoli da me stessa distorti. Ho scoperto sfumature che avevo ignorato o volutamente escluso, come se la mente avesse tenuto fuori dal racconto tutto ciò che non serviva alla coerenza della trama.

Prossimamente la critica di AI

(IN REVISIONE) Ho portato con me uno dei miei gatti nell'ex luogo di culto. Non lo avevo portato per caso. L'affetto tra noi esisteva già. Volevo solo capire chi attraversava i filari lì attorno; chi utilizzava il dispositivo che emetteva suoni di notifica. Il micio, appena entrato, si è fermato sulla soglia. Il muso fisso, le orecchie tese, il corpo immobile come un sigillo tra due spazi. Non ha fatto un passo finché non l'ho fatto io. Lui osservava. Io cercavo di seguirlo senza imporgli il mio ritmo, ma bastava un mio movimento brusco per farlo scattare. La notte scendeva, e in quel buio crescente ogni gesto del gatto diventava indicazione. Era attraverso il suo comportamento che il presunto mistero della chiesetta cominciava a svelarsi. Non c'era magia, inganno o trucco in lui. Solo una percezione pura, a un livello per me invalicabile. Seguivo ogni suo movimento insolito, e nei momenti in cui sembrava fissare un punto imprecisato dell'aria, mi chiedevo se fosse semplicemente immerso in una realtà più sottile e più coerente della mia. Quando qualcosa all'esterno si muoveva, il gatto rallentava, e io mi ritrovavo a imitarlo. La sua immobilità era un invito a sospendere il pensiero, a non colmare con ipotesi ciò che non capivo. Forse era questo il vero senso dell'esperimento: verificare quanto la mia mente, addestrata al controllo e alla logica, fosse ancora capace di stare dentro un enigma senza pretendere di risolverlo. Se c'erano presenze, e il gatto era l'unico testimone in grado di decifrarle, non lo faceva per me. Lo faceva come parte della sua natura, come si respira, come si sente il calore. Era un traduttore simultaneo di percezioni. Alla fine, nella chiesetta ormai immersa nel silenzio, mi è parso che l'unico vero mistero fossi io, con la mia necessità di capire a tutti i costi, mentre lui, semplicemente, sapeva. L'ex luogo di culto, i filari all'esterno. Un giallo, scritto da una soggettista consapevole: me stessa. La suggestione non arrivava mai all'alba, con il cielo già luminoso, con le prime voci, seppur lontane, dei familiari che iniziavano a darsi da fare; arrivava sempre, forse banalmente, a notte fonda. Non c'era nessuno lì con me, ma a volte un mio passo sembrava seguito da un altro passo non mio. Immancabile, anche un'ombra qualsiasi che si lasciava intuire tra un mobile e l'altro. Il dubbio, a un certo punto, non era più il chi o il cosa, ma se non fosse in realtà il mio stesso sguardo a inseguire sé stesso. Cosa che, per certi versi, quando ci pensavo a fondo, mi metteva ancora più paura. A completare l'opera, quei due minuti di boccata d'aria all'esterno, col buio, erano quasi più agghiaccianti dell'entità avvertita all'interno. Non sono mai stata onesta con il numero di sigarette previsto dalle mie stesse regole. Poi, senza preavviso, era accaduto di nuovo: l'impressione che qualcuno, altrove ma non lontano da lì, avesse mosso qualcosa di metallico o di vetroso. E poi l'immancabile notifica tecnologica. Il nuovo mattino, al mio risveglio, serviva a ricordarmi che l'entità era probabilmente composta dalle innumerevoli suggestioni di origine cinematografica, di cui da ragazzina andavo matta. La suggestione, anche applicata seriamente e con coinvolgimento spontaneo ad altri ambiti, lo ho intuito proprio guardando quei film, è un campo estremamente interessante, ma non mi dilungo in questo. Ci sono probabilmente pieghe della percezione che non hanno ancora trovato spazio. La tensione classica, in filmografia e letteratura, si fonda su alcuni schemi ricorrenti: il buio appunto, i rumori improvvisi, lo sguardo dall'esterno, la solitudine, l'intrusione. Ma ci sono zone ancora poco scandagliate, ambiti che potrebbero generare inquietudine in modo sottile, senza ricorrere a ciò che è già stato codificato. Ci sono sicuramente possibilità che non hanno ancora trovato espressione narrativa nelle forme di inquietudine, e che possono esistere ai margini della coscienza: ne sto cercando dentro me alcune per il romanzo.

Prossimamente la critica di AI

GRAND GUIGNOL

La fotografia, sicuramente anni Settanta, mi vede all'esterno di casa mia. In questo caso la provenienza dell'immagine è alternativa: una persona di famiglia che segue le evoluzioni del sito, me la ha donata. Quello che ho trovato curioso è che ne ignoravo l'esistenza; inoltre di questa serie, stesso luogo e stesso giorno, ce ne sono altre. Una delle varie sorprese avute dall'apertura del sito. Il capitolo, come sempre, lo dovrò rielaborare, per farne uno unico e dando l'impressione di una coerenza narrativa romanzesca. Idem per la fotografia, che, come tutte le altre, avrà collocazione adeguata ai testi, a fine lavoro.

In quella pagina di chat in cui chatto con il nickname Decaffeinata, ho notato in alcune mattine una utente, mentre io ero presa da tutt'altro: ma è significativo averla notata proprio in quei giorni. Una donna che sa mixare presenza funzionale e interazione spontanea: l'efficacia della sua comunicazione dipende da svariati argomenti presentati con semplicità e una gradevole coerenza situazionale, che lascia trapelare una sua dimensione domestica. In casi in cui ho sviluppato feedback, ironici, sì, ma anche con sottintesi abbastanza pesanti, ha saputo sempre rispondere, a volte anche a tono, senza mai perdere la sua linea e senza prendersela: cose che non sono da tutti. Si tratta di una persona che ha saputo nel tempo distinguersi ai miei occhi. Se avessi una chat mia, orienterei sicuramente gli accessi su queste tipologie di utenti, che oltre a creare spazio e argomenti con una disinvoltura disarmante, tra l'altro, non necessitano praticamente di alcun controllo in moderazione, in quanto il loro atteggiamento è costantemente equilibrato. Si tratta di una persona che garantisce un numero di presenze non indifferente, che sa proporre, che tratta argomenti in modo trasversale. In questa chat ci sono alcuni ottimi moderatori e alcuni ottimi utenti. (voglio dedicare, seppur in forma romanzesca, un paio di interi capitoli a questa utente e alla chat in particolare, ai moderatori, agli utenti, ma solamente dopo aver chiesto il permesso, ovviamente)

Attorno al Duemila, il primo nickname da me utilizzato è Grand Guignol, un richiamo al noto teatro parigino. Origine dell'idea è una mia datata passione per gli artisti presenti a Parigi dalla metà dell'Ottocento fino agli anni Trenta del Novecento. A quei tempi il sistema operativo del mio computer mostrava schermate con pochi colori, a volte saturi fino a diventare illeggibili, altre appena accennati, e le icone erano elementari, squadrate, e avevano del simbolo primitivo. Di notte il monitor dava alla stanza una luce verde o bluastra, una luminosità quasi ipnotica. Il modem, sfruttando la linea telefonica, produceva vibrazioni elettroniche e sibili che ricordavano più un rituale spiritico che un accesso tecnologico. Se qualcuno in casa rispondeva al telefono, la connessione cadeva, e dovevo ricominciare. La connessione si pagava a tempo. Navigavo inesperta, ma con una curiosità quasi morbosa. La rete mi era apparsa da subito un sistema ideale per la mia indole: uno spazio dove le relazioni sociali potevano essere vissute, osservate, studiate, e dove le dinamiche dei dialoghi non erano imposte da norme fisiche o gerarchie immediate. All'inizio, provando a spiegare connessione e siti, quasi nessuno in famiglia o tra gli amici capiva: scaricare file era un esercizio di pazienza, byte dopo byte, e chiudere pop-up richiedeva attenzione rapida, clic in sequenza, riprova immediata. Annotavo tutto: ogni pulsante cliccato, ogni messaggio di errore, pure ogni rumore del modem: un diario rituale delle mie incursioni digitali. Nelle prime chat rimanevo a osservare. Non entravo per chattare, ma per leggere. Mi piaceva salutare, rispondere, e mi attiravano, esattamente come oggi, le persone ironiche, semplici, spiritose o anche complesse, purché rispettassero i tre requisiti essenziali per avere a che fare con me: educazione, assenza di invadenza, e dialogo senza reticenze: nelle chat, in gran parte dei casi i conflitti li crea chi possiede nulla da perdere e si serve di una presunta irreperibilità; ma solo presunta. Il mio chattare ai primi anni di internet era un esercizio continuo di attenzione: leggere, capire, rispondere. In caso di disconnessione casuale, fissavo lo schermo chiedendomi se l'altra persona avesse interpretato la mia sparizione come disinteresse o cos'altro. All'inizio erano frequentate da informatici, professori, studenti, pseudo-nerd; direi che è cambiato radicalmente un qualcosa, ma come era inevitabile. Si innescano dinamiche psicologiche che modellano il comportamento. Nelle piattaforme sociali il predominio dei dialoghi riguarda prima di ogni altra cosa l'immagine morale personale, ma è proprio su questioni etiche o emotive che spesso i feedback finiscono per generare scambio sterile. Le chat continuano a costituire grande potenzialità, offrendo un servizio unico, anche a chi vuole comunicare senza nemmeno alzarsi dal divano. E aggiungerei che tante persone trovano in chat compagnia che non avrebbero in nessun altro luogo: un aspetto questo estremamente importante e da non sottovalutare mai. Personalmente gradisco le relazioni intergenerazionali e di derivazioni culturali alternative, anche semplicemente regionali, che influenzano i dialoghi in modi sottili ma profondi. Mi è più facile comprendere la vita valutando attentamente le impressioni di giovani o anziani. Al momento in cui scrivo, dopo aver provato per anni quasi tutte le chat più note, il rapporto di qualità maggiore e più coerente tra utenza e moderazione lo trovo nella pagina in cui utilizzo il nickname Decaffeinata. Tranne un paio di dettagli che sarebbero da sistemare, resta l'ambiente più adatto a chi cerca qualcosa di serio. (chiederò direttamente il permesso per inserire il nome effettivo della chat) In generale, nelle chat dove la verità diventa inevitabile campo di contesa per l'immagine personale, l'azione apparentemente funzionale, contro un chi o contro un cosa, assume per alcuni utenti valenze simboliche ampie. Moderatori e utenti a volte si lasciano prendere la mano, un limite che potrebbe essere corretto facilmente ma che raramente viene considerato. Interessante anche l'aspetto fake e troll, che meriterà un capitolo a parte, osservato in ottica statistica e introspettiva. L'osservazione costante resta la mia modalità preferita: leggere, registrare, annotare, capire. Mi attira chi riesce a giocare con il linguaggio, con i temi, con i tempi, anche con i silenzi, chi possiede ironia, chi sa usarla come filtro per il nonsense e non si perde in ostentazioni di un sapere o presunto tale. Continuo a osservare, come facevo i primi anni, con curiosità, consapevole che ogni interazione è una micro-lezione anche per me.

In passato ho intrattenuto spesso chat private, oggi le evito. Per tendenza, stereotipi a parte, l'approccio degli uomini, lo intendo qui a livello privato e costante, si orienta verso un'intenzione precisa, che può essere da loro rivelata immediatamente o inserita gradualmente, ma che prima o poi si verifica; mentre le donne tendono più a dialogare costantemente di problemi che sembrano non risolversi mai del tutto. In venticinque anni di chat, posso affermare che gli uomini che hanno chattato privatamente con me per più sessioni, e non ci hanno provato, sono una decina in tutto. E li ricordo tutti perfettamente, uno per uno. Un uomo che sa intuire quando non è il caso, mi attira sempre; è un aspetto della dignità maschile che apprezzo.

Prossimamente la critica di AI

Dalla curiosità per il mio sito, di alcune persone di famiglia, sono saltate fuori anche fotografie inattese, ma aggiungerei pure sconosciute. In questo caso sono con mia madre, ed è una delle rarissime occasioni in cui i miei capelli sono relativamente lunghi.

Nella mia scoperta, diciamolo pure, semplice ma rivelatrice, che potevo starmene bene anche da sola, si è generata una sorta di resa, un riordinarsi spontaneo di cose che in realtà necessitavano da tempo di un reset. La mia solitudine, relativa, è diventata un esperimento di lucidità, strutturato su tempistiche mie, che già mi appartenevano prima dell'anno 2000, quando il tempo, anche quello percepito, aveva ancora una struttura più adatta agli esseri umani. Il primo beneficio è stato la sparizione del rumore, quello delle parole soprattutto, che si produce per praticità e dovere. È scomparso il bisogno di rispondere, e mi sono riaccomodata in una dimensione che la mia mente, per decenni, aveva archiviato come non più compatibile con i tempi. Il silenzio mi ha restituito una concentrazione che non ricordavo più di poter praticare, come se la mia attenzione, dopo anni di dispersione, si fosse improvvisamente riavviata dopo un ripristino di fabbrica, come accade con certi dispositivi. L'assenza di interlocutori diretti produce, tra l'altro, una selezione più naturale, che non approfondisco. Anche il sonno, in quella nuova condizione, ha cambiato forma. In generale, è un privilegio raro una mente che non deve rendere a ogni costo. Mi ero presa, senza preavviso, una pausa di manutenzione interiore. Non una fuga, ma una revisione. In quella pausa avevo ridisegnato le priorità, tolto peso a certe ambizioni, ridimensionato il desiderio fino a farlo diventare una misura di libertà. Dopo averlo provato, non ho più confuso la compagnia con la completezza. Tutte le teorie che avevo studiato sul tema della solitudine, della soggettività e della costruzione del sé, improvvisamente si sono integrate. Io stessa ero diventata una mia teoria. Nei primi giorni nella chiesetta, il mio principale nickname era ancora Sonnambula. Decaffeinata sarebbe arrivata poco dopo. Sonnambula era coerente con le ricerche che stavo portando avanti in quel periodo, quando avevo cominciato a filmarmi ogni notte mentre dormivo, per tutta la notte. Non c'era traccia di sonnambulismo, e il nickname era solo parzialmente ludico. Ogni mia registrazione era una veglia delegata ai dispositivi: io dormivo, ma le macchine restavano a guardia del mio sonno. In qualche modo avevo sottratto il dormire alla sua invisibilità. Guardarmi, anche in modalità video accelerata, era come incontrare una versione remota di me, qualcuno che portava il mio volto ma non la mia coscienza. La chiesetta si prestava perfettamente all'esperimento: pareti spesse, un silenzio quasi minerale, luce controllabile secondo necessità. Nessun rumore esterno, nessuna voce umana. Il sonno, in quelle condizioni, era diventato un atto di ricerca, un'intrusione consapevole in una parte di me che non conoscevo affatto. Lo avevo trattato con una certa invadenza. Ogni notte aggiungeva un piccolo frammento di esperimento. Mi trovavo in un laboratorio utile, in cui anche il dormire, il tacere, il non rispondere, erano dati rilevanti. Era un periodo in cui mi attraversava spesso il pensiero di qualcuno lì fuori, la notte. Sapevo che spesso c'era una presenza all'esterno; avevo escluso la presenza casuale di animali, per via di un ripetersi troppo sistematico, ma soprattutto per l'audio di saltuarie notifiche da attribuire quasi con certezza a uno smartphone. Una luce di schermo, inoltre, a volte era intuibile in movimento a tanti metri. Non ne ho certezza assoluta, ma, a proposito appunto di sonno e sogni, credo di aver anche sognato un qualcuno. Durante le fasi di sonno più intense, si ribaltano alcuni parametri del cervello e la percentuale di attività delle aree destinate a emozioni e logica varia sensibilmente. Ecco perché spesso, nei sogni, abbiamo reazioni esasperate per delle sciocchezze, e la logica sembra presa in prestito dalla letteratura fantastica. Semplificando, si può dire che, nei sogni come nell'amore, nella personalità e nei gusti, è influente il mix chimico ed elettrico contenuto nel cervello. Per lo stesso motivo, basta un complimento, un bicchiere di vino o una pastiglia in farmacia, per alterare umore e desideri. Sono elementi che vanno a influenzare, di solito solo temporaneamente, alcune reazioni in corso nel cervello. Con il passare delle prime settimane avevo cominciato a percepire la chiesetta come una vera e propria struttura operativa mentale. Di giorno la luce entrava diretta dall'unica finestra in modo quasi matematico, creando ombre degli oggetti prossime alla perfezione. Mi ero accorta di distinguere suoni microscopici che in un periodo e in un contesto tradizionale non mi sarei nemmeno immaginata di avvertire. E secondo me, quella sopraggiunta ipersensibilità acustica si era estesa anche ai pensieri. A volte, rivedendo i video del mio sonno, mi incuriosiva contemplare il corpo quando sembra spento e la mente non sa di esistere: abbiamo tutti una vita segreta che il nostro organismo vive, ma è così segreta che non ne abbiamo consapevolezza nemmeno personalmente. Il giorno e la notte avevano, in un certo senso, perso la loro apparentemente inattaccabile gerarchia. Avevo iniziato a rileggere miei vecchi appunti di sociologia, in particolare ero andata a cercare, non a caso, le mie sessioni dedicate alla costruzione dell'identità in contesti di isolamento. Ma le prime versioni algoritmiche di Artifigenza Intelliciale stavano già rendendo vane gran parte delle mie convinzioni; e con loro, i miei studi di base. Con il nickname Sonnambula ho avuto modo di comunicare privatamente con utenti che hanno poi interagito con Decaffeinata; con la nuova me, e le sorprese non sono mancate.

Navigare è stato un test, l'ennesimo di una serie; come sempre non verso gli utenti, ma verso me. Costruire una presenza digitale per osservare la mia stessa reazione all'interazione con persone sconosciute, senza il filtro del pregiudizio, cosa che invece nel quotidiano non virtuale, non mi riesce: a distanza, e non solo in chilometri, qualche grammo di tolleranza lo possiedo. In rete tollero quasi tutto, al punto tale che, ad esempio, in genere, il parere degli scocciatori seriali mi fa solamente da dato statistico. Le chat non sono solo dei semplici spazi di conversazione, non come li si vorrebbe far intendere. C'è un coinvolgimento correlato al pubblico che legge, che in un certo senso trascina quasi chiunque in una performance: in positivo o in negativo. C'è un po' di tutto: selezione, volontà, sarcasmo, curiosità, pulsioni del momento, ideali, gusti. Anche il fenomeno dei troll, per esempio, non è che sia proprio un'anomalia. Il troll, a volte lo si ignora, altre volte lo si trasforma in ossigeno narrativo: è parte integrante del collettivo. Quando un troll entra, l'attenzione si polarizza: è come assistere a un esperimento di fisica sociale. Nella vita ho imparato a non escludere nulla, perché anche la finzione o l'attrito generano conoscenza: anche gli utenti distruttivi, sono interessanti. In genere, quei pochi che ignoro io, mi rendono utilità esattamente così come sono: il mio evitarli mi è utile proprio a non costringerli a cambiare musica: rispondendo loro, si rischia di rovinare il giocattolo, che invece, in funzione, ha un suo perché. C'è anche chi delle chat ha necessità: accade che per trasformazioni storiche, scelte personali, reti familiari che saltano, motivi d'età, disabilità, o per la semplice e naturale perdita di interlocutori, molte persone possono trovarci serio e importante spazio relazionale. Inoltre, la chat, offre l'opportunità di trovare un genere di affinità che la vicinanza fisica non sempre può garantire: la rete non replica automaticamente tutte le forme di aiuto, ma qualcosa può fare. La comunicazione testuale a distanza, consente ascolto, scambio emotivo, o di informazioni pratiche: per tante persone non è solo svago ma una risorsa primaria. Persone isolate per motivi sociali o geografici, trovano compagnia.

Prossimamente la critica di AI

CINQUANTATRÉ

Alle cinque meno un quarto ero già in vigna; a quei tempi le nebbie si facevano vedere eccome. Uscivo e vedevo solo le prime file delle viti. Abbandonavo l'ambiente caldo per quello freddo e di umidità. A volte arrivavo fino al muretto che divideva la nostra area da quella di una famiglia che ho dimenticato. Loro avevano qualcosa di nuovo, proveniente dalla Francia, mixato a qualcosa di Bergamo. Non me lo voglio dire nemmeno io cosa ne era uscito. A volte insisto con me stessa e mi importuno. Noi avevamo le piante che mio nonno aveva piazzato tornando dal Piemonte. Pare avessero riso tutti del suo azzardo, ma adesso del nostro vino non ride più nessuno. Le bottiglie stavano giù di sotto, quando la casa era ancora una specie di cascina. La torcia faceva una luce che sembrava il giallo di certi malati. Era venuta anche la fotografa, lì sotto, una volta, senza una scusa particolarmente elaborata; forse non aveva avuto voglia, in quell'occasione, di premeditare. Le piaceva stare con noi e credo avesse invidia della tipologia di unione della mia famiglia. Fotografava le bottiglie che io dipingevo. Avevamo alcuni lotti di un vino parecchio testardo, che tenevamo per noi: e una botte grande, quella da 800; si avvertiva quasi pericolo a starle attorno. All'alba sembrava il sonno di ogni cosa, e a far casino pareva di svegliare le bottiglie. Il profumo in cantina era pazzesco: frutta, fiori, lievito, altro. Il vino vero profuma, e se tenuto in bocca qualche secondo, prima è velluto e dopo quasi l'inverso. A certi assaggi si è bevuto tutti dalla stessa tazza; ce la passavamo più volte. Ultimi istanti e poi mio papà versava per terra, sulla pietra, l'ultimo goccio rimasto: era il preludio del rientro a casa; quasi nulla è intenso quanto un preludio.

Non saprei dire in quale aula, avevo organizzato un test, con il killer mica tanto serial, così lo definivo io negli appunti. Volevo io una cosa da lui, ma non rientrava affatto nelle sue speranze. Dalle sedute degli anni precedenti era emerso che gli bastavano due secondi appena, non di più, e lui sapeva dire esattamente quante lettere componevano una frase che gli era stata proposta in esame: riusciva a farlo fino a frasi di quasi 20 parole, considerando tra tutto anche pronomi, articoli e altro. La risposta arrivava sempre con precisione. Gli ho detto subito, apposta: anche ieri non sono rientrata a casa presto e mi chiedo il motivo. E lui ha risposto cinquantatré; e senza alcuna esitazione. All'inizio pensavo fosse un trucco qualsiasi. Qualche metodo di calcolo a me nascosto, una stima approssimativa mascherata da certezza ma indovinata. Ma no. Ogni volta che verificavo, pensandoci e contando con le dita anche, lettera per lettera, come una bambina alle elementari, il risultato combaciava. Gli ho proposto addirittura di andare in televisione, di far sapere a qualcuno di questa dote così particolare. Una capacità simile, è unica o quasi nel suo genere, e merita attenzione. Eppure lui si limitava a rispondermi come se gli avessi chiesto di esibirsi in qualcosa di banale, insignificante. Per me era un dono straordinario, per lui no; anche per questo aspetto avevo pesato a un trucco. Artifigenza Intelliciale mi aveva fatto notare che c'erano dettagli curiosi; dei confini precisi alla sua apparentemente incredibile abilità: e infatti testando in alcune sessioni, avevo rilevato che il meccanismo funzionava solo con parole italiane. Parole reali, esistenti nel vocabolario. Non funzionava con parole inventate, costituite da lettere associate alla rinfusa. Avevo quindi escluso la possibilità di una sorta di memoria eidetica applicata al linguaggio. Poteva invece aver memorizzato migliaia di parole, come un database mentale costruito nel tempo. Ma lui non leggeva volentieri. Non studiava con ossessione. L'idea che potesse aver dedicato anni a memorizzare deliberatamente le lunghezze di parole italiane, mi sembrava assurda. Nella lingua italiana vengono indicati 3000 o 4000 termini per i dialoghi di base e tradizionali tra la gente, anche se in verità se ne usano meno. Interazioni dal vero o in rete, con persone di tutta l'Italia, da me valutate negli anni, mi hanno consegnato una stima attorno alle 1800-2200 parole. Escludiamo ovviamente dal conto le eccezioni e siamo lì. Il suo cervello aveva in qualche modo, trucco o non trucco, un metodo di elaborazione assolutamente esclusivo e velocissimo. Avevo pensato anche, e forse inevitabilmente a patologie di cui ho conoscenza particolarmente approfondita. L'ossessione stessa nell'osservarmi durante certe lezioni, nel dare eccessivamente importanza alle mie parole anche nei dialoghi del più e del meno durante le pause, in qualche modo mi era parsa in linea con un'ipotetica diavoleria mentale che gli permetteva quei calcoli delle lettere così strabilianti. Forse la chiave stava semplicemente in una sua memoria innaturale. Ho ipotizzato di tutto: sinestesia linguistica, anomalia autistica, cervello cablato in modo insolito, ossessione addestrata sulle parole. Un fenomeno a mio avviso mai documentato in nessun ambito; mai intendo con tale efficacia applicata a quel genere di azione. Senza dubbio una capacità che sfidava il mio sapere sul funzionamento della mente umana. Il mio interesse era relativo al possibile trasferimento del metodo al mio ambito.

Importante sottolineare che rimane a tutt'oggi l'unico quesito che Artifigenza Intelliciale non ha ancora saputo definire nel suo insieme.

TEMA DA RIPRENDERE E COMPLETARE IN CAPITOLI FUTURI

Prossimamente la critica di AI

ACCORDI SPONTANEI